A propos

Qui suis-je ? Témoignages, presse, newsletter.

Des visites vivantes & passionnantes !

Après 20 ans d’expérience dans le tourisme en tant que guide conférencière, à l’office du tourisme de Laon ou dans les maisons de Champagne, j’ai crée « Visitez Ma Région » pour vous faire découvrir les trésors de notre patrimoine.

Diplômée d’état, je vous invite à découvrir, au travers de visites privées, les aspects les plus attractifs de la Marne et de l’Aisne.

Visite de la Basilique de Notre Dame de Liesse, pour un groupe d'une promotion d'anciens élèves de l'école des Arts et Métiers de Châlons en Champagne, très captivante pour un public ouvert à la connaissance d'une région peu connue. Un retour très positif de tous comme organisateur associé.

La guide est vraiment géniale et très sympa. Les visites qu'on a fait avec elle sont très bien détaillées et elle prend le temps de vous expliquer n'hésitez pas à aller sur sa page et de l'appeler pour prendre RDV pour des visites elle se fera une joie de vous répondre.

Très belle journée à l'Abbaye de Vauclair et découverte du patrimoine ferroviaire de Guignicourt et de l église..Marie a su captiver le groupe par ses commentaires et par les curiosités des lieux visités .Une bonne suggestion pour découvrir le patrimoine local.

Merci encore pour cette journée

L’Union du 10/08/2022

Avec le chemin de fer arrive aussi la prospérité

Avec le chemin de fer arrive aussi la prospérité

Les chiffres sont là, en 1851, la petite commune de Guignicourt comptait presque moitié moins d’habitants que sa voisine, Neufchâtel-sur-Aisne, 494 contre 853 pour celle qui fut longtemps chef-lieu de canton. Plus de 170 ans après, la tendance s’est plus qu’inversée, la commune de Guignicourt devenue Villeneuve-sur-Aisne en 2019 après la fusion avec Menneville compte désormais 2 230 habitants contre 421 pour Neufchâtel. L’une des raisons de cette augmentation est sans conteste l’essor économique de la commune mais aussi la présence sur son territoire depuis 170 ans d’une ligne de chemin de fer.

Guide-conférencière, Marie Lapointe consacre l’une de ses nombreuses visites à ce patrimoine ferroviaire assez particulier. « Lorsqu’en 1842, on propose aux élus de Neufchâtel-sur-Aisne d’accueillir la future ligne Laon-Reims, ils hésitent. À cette époque, la commune dispose d’un service de diligences dont elle tire des revenus. » La crainte est alors de voir ce service disparaître avec l’argent qu’il rapporte. À Neufchâtel, on fait alors le choix de laisser passer le train du progrès ! Sa petite voisine de Guignicourt n’aura pas ces hésitations, la gare pourra se faire sur son territoire, le chemin de fer reliera Guignicourt à Reims. « L’État s’occupera de financer les infrastructures, les bâtiments, les ouvrages d’art comme les ponts, tandis que des investisseurs privés s’occuperont du reste. » La Ville, de son côté, donnera les terrains nécessaires à l’implantation du chemin de fer.

En 170 ans, la gare a connu bien des changements, de la première mouture « comprenant trois salles d’attente, une pour chaque classe ! » à celle que l’on connaît actuellement. « Le bâtiment a été plusieurs fois détruit lors des différentes guerres. N’oublions pas qu’en 1918, il ne restait que deux maisons debout dans la commune. »

Avec le train, la petite ville a vu arriver des visiteurs en grand nombre. « On a compté jusqu’à 400 000 voyageurs par an, poursuit la guide. Surtout le dimanche, des Rémois qui venaient passer la journée au bord de l’Aisne. » Face à la gare, elle pointe plusieurs maisons, des hôtels construits pour héberger les voyageurs.

La compagnie du Nord n’était pas la seule à assurer des liaisons entre la commune axonaise et Reims. Une deuxième gare s’est installée à une dizaine de mètres du grand bâtiment toujours en place. Cette petite gare accueillait les trains de la compagnie des chemins de fer de la banlieue de Reims (CBR). « Cette ligne allait jusqu’à la papeterie d’Évergnicourt, poursuit Marie Lapointe. Elle était principalement utilisée pour le fret, elle assurait des transports pour la sucrerie. »

Si depuis la construction de l’autoroute, la ligne ferroviaire n’est plus l’unique moyen de rallier Guignicourt rapidement, le train n’a pas entièrement disparu du quotidien des habitants. « Quand ils quittent le collège, c’est en train que les jeunes regagnent leur lycée. »

Une affaire de pont

L’histoire des trains, ce sont aussi des histoires de ponts. Parfois la nature se plie en quatre pour contrecarrer les projets des ingénieurs. À Guignicourt, elle n’a pas fait exception. Aussi, Marie Lapointe poursuit sa visite du côté de l’Aisne. « La rivière a été l’un des premiers obstacles à franchir lors de la construction du chemin de fer.» Remblai trop haut, risque

d’inondations, la rivière est capricieuse, les ingénieurs optent alors pour un pont à deux étages. Un premier qui laissait passer le train, un autre en dessous pour les piétons, les voitures à cheval ainsi que les très rares automobiles.

Ce pont sera détruit lors de la Première Guerre mondiale ainsi que lors de la Seconde par les forces françaises afin de bloquer la progression des troupes allemandes. L’option du pont à deux étages a été abandonnée au profit de deux ouvrages, un dédié au train et l’autre aux voitures. Des anecdotes relatives à cette ligne, Marie Lapointe en a une multitude, en heure de balade, le visiteur replonge dans l’aventure humaine et industrielle que fût l’arrivée du train. Une aventure qui poursuit sa route, l’une des anciennes locomotives circulant dans la commune est toujours en activité sur la côte picarde. Marie connaît son histoire, mais chut, elle la réserve aux petits chanceux qu’elle guide.

L’Union du 10/08/2022

Une visite guidée à la croisée des chemins

A Berry-au-Bac, revivre l’épopée des éclusiers et des mariniers

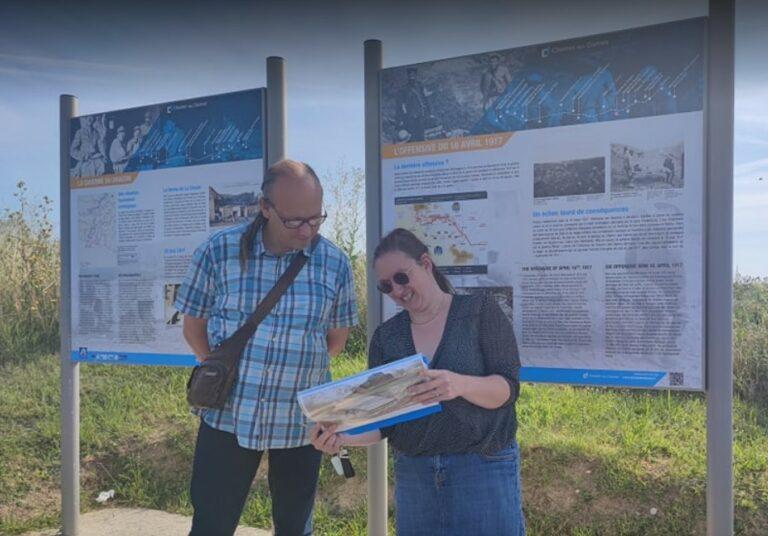

Marie Lapointe est une guide conférencière couteau suisse. Attachée à son territoire, elle en explore tous les recoins, toutes les thématiques. Avec elle, on s’émerveille à la basilique de Liesse-Notre-Dame ou à l’église Saint-Pierre de Guignicourt, on part à la découverte du patrimoine naturel dans les marais de la Souche, on apprend l’histoire à l’abbaye de Vauclair ou sur le Chemin des Dames.

Elle propose également de revivre « l’épopée des éclusiers et des mariniers » tout en expliquant le rôle structurant de la rivière Aisne, de ses canaux, le fonctionnement des écluses. Et si elle donne rendez-vous aux visiteurs à Berry-au-Bac, ce n’est pas par hasard. « On trouve ici un concentré de tous les équipements, ou presque, que l’on trouve sur un cours d’eau. D’ailleurs ici, il y en a plusieurs : la rivière Aisne, le canal latéral à l’Aisne et le canal de l’Aisne à la Marne. »

Marie Lapointe raconte la nécessité de creuser le canal latéral à l’Aisne « qui est sinueuse et pas toujours navigable, c’est pourquoi on mise sur des canaux larges, très droits qui permettront, plus tard, le passage des péniches de gabarit Freycinet ».

Devant l’écluse automatique de Berry-au-Bac, elle souligne ses spécificités comme le fait que la porte de garde en amont soit plus élevée que la porte en aval pour éviter les crues et ainsi protéger le bief aval, puis évoque son fonctionnement. Avec un peu de chance, on peut voir un marinier s’exécuter même si de nos jours, il n’en passe plus beaucoup. Le halage à travers les époques. L’écluse manuelle située à la jonction du canal latéral à l’Aisne et du canal de l’Aisne à la Marne donne à Marie Lapointe l’occasion de parler du halage. « Autrefois, les bateaux étaient à voile. Quand il n’y avait pas de vent, les mariniers avaient des bœufs ou des chevaux à bord. En 1935, il y avait 2 500 bateaux-écuries sur les cours d’eau français. Sinon, il y avait des établissements spécialisés pour le halage le long des canaux. Il existait aussi du halage “à la bricole” : le marinier et sa famille s’attachaient au mât à l’aide d’un harnais appelé “bricole” pour tirer le bateau. » Les tracteurs diesel sont apparus au milieu du XXe siècle et ont servi au halage jusqu’à ce que les bateaux aient leur propre moteur.

Dans le secteur, la centrale hydroélectrique de Bourg-et-Comin alimentait un locotracteur dans les années 1920. Une voie ferrée longeait le canal, permettant de tirer les bateaux.

Dans le tunnel de Braye-en-Laonnois, où la berge n’est large que de quelques dizaines de centimètres, un auto-tracteur système Chéneau a circulé sur un rail suspendu jusque dans les années 1960.

Plus loin, à la jonction avec le canal de l’Aisne à la Marne, une écluse manuelle est toujours en service tandis que la maison éclusière, comme bien d’autres, est laissée à l’abandon. «Aujourd’hui, beaucoup sont inhabitées. Certaines sont vendues à des particuliers ou à des structures d’accueil touristique qui y proposent de la location de vélos, de bateaux ou tout simplement, des départs de visites ». La guide attire ensuite le regard du visiteur vers une cascade et une rigole, lui permettant d’expliquer comment est alimenté le canal. « Le devoir de mémoire, c’est parler de l’histoire des bâtiments, de la Première Guerre mondiale, mais aussi du patrimoine naturel. À travers cette visite du canal, je souhaite faire passer un message : il faut protéger nos rivières. J’essaie, à ma manière, de contribuer à la préservation de ce pan de notre histoire. »

L’Union du 22/06/2024

Un territoire convoité par ses propres habitants

Marqué par la Grande guerre et les vieilles pierres, le département n’est cependant pas tant convoité par les touristes étrangers. Les principaux visiteurs du territoire sont les Axonais eux-mêmes.

Les plus grands visiteurs des sites touristiques axonais sont… les Axonais eux-mêmes. En 2023, une enquête réalisée par les agences de développement touristique de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme et Hauts-de-France Tourisme révèle que parmi les 1,7 million de visiteurs enregistrés sur les sites touristiques axonais, 89,5 % sont français. Amélie Ramette, chargée de la communication à la Caverne du Dragon va même plus loin : « Les touristes sont majoritairement originaires du département. » Chaque année, la curiosité des locaux pour leur patrimoine est renouvelée et chaque année, ils ont rendez-vous avec l’Histoire.

Les étrangers représentent seulement 10,5 % des visiteurs. Parmi les lieux à billetterie préférés des visiteurs, la Caverne du Dragon figure en deuxième position (après le Familistère de Guise) et comptabilise 39 266 entrées. Les Français ont acheté 31 000 billets en 2023. Les Belges, considérés comme les deuxièmes visiteurs des sites Axonais, représentent 1500 entrées, les Anglais comptabilisent un millier de billets et les Allemands 700 environ. « À l’échelle de la fréquentation, ces derniers sont véritablement une petite proportion, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer », précise Amélie Ramette. Et les Axonais dans tout ça ? « Sur les 31 000 billets achetés par les Français, la moitié, à peu près, sont pour des Axonais. C’est du tourisme de proximité. » Aussi, le bouche à oreille permet à la Caverne du Dragon d’attirer de plus en plus de Franciliens et des Marnais. Pourquoi cet engouement ? Amélie Ramette apporte plusieurs explications non exhaustives. « On remarque que les scolaires qui visitent la Caverne du Dragon avec leur classe reviennent parfois en famille. On a aussi mis en place une offre familiale, une billetterie par internet avec des tarifs avantageux, ce qui contribue à ce bilan positif. »

Marie Lapointe qui travaille comme guide touristique indépendante pour les particuliers sur ce territoire qu’elle adore, l’Aisne, abonde dans le sens des chiffres révélés par l’enquête. Originaire de la Champagne picarde, elle arpente depuis 20 ans tous les sites touristiques du département de Saint-Quentin à Soissons en passant par Laon et délivre de nombreux conseils sur les lieux incontournables à visiter. Les publics qu’elle a rencontrés au cours de sa carrière viennent de toute la France, mais elle confie : « Lorsque j’organise des visites autour de la Municipalité de Villeneuve-sur-Aisne, ce ne sont que des locaux qui participent aux visites. Ils sont curieux de découvrir leur propre territoire et ses histoires. » Même si cette dernière observe un engouement pour la culture, elle estime qu’il n’est toutefois pas encore suffisant. « Il y a énormément de choses à savoir sur nos sites touristiques. Le potentiel est immense. Ils méritent que tous les locaux s’y intéressent et les exploitent. »

L’influence positive des parcs de loisirs nautiques

Toutefois, il n’y a pas que les sites historiques, dont neuf ont été récemment classés au patrimoine mondial de l’Unesco, qui attirent. Les parcs de loisirs nautiques tirent la couverture. Du côté de Chamouille, le Lac d’Ailette séduit des milliers de visiteurs, 149 130 en 2023 uniquement sur l’activité Aqua-Mundo (un espace aquatique chauffé). Amélie Ramette considère que Center Parcs est un véritable atout pour le tourisme. D’autres au contraire, ne pensent pas que le département attire ces vacanciers sur le reste du territoire. « Les gens peuvent tout trouver sur place, je ne pense pas qu’ils en sortent », déclare Paul Mougenot.

«Notre canton, unpoumon vert entre Reims et Laon»

Que pensez-vous de l’offre touristique dans votre secteur ?

Nous pouvons relever 3 types de tourisme en Champagne Picarde, et plus largement sur le département : le tourisme de mémoire renforcé par le musée Driant ou la caverne du Dragon, Vauclair et le Chemin des dames ; le tourisme vert avec l’existence de nos producteurs locaux, nos beaux paysages et nos bonnes tables. Puis, le tourisme en famille avec les activités sportives qui vient compléter l’offre touristique avec le golf de Menneville par exemple.

Quelles initiatives sont mises en place pour rendre ce secteur attractif ?

Le département va inaugurer ses bornes mémorielles sur plusieurs sites touristiques en tant qu’outils d’information et de communication. Nous avons mis à disposition, gratuitement, des vélos électriques dans différentes communes de la Champagne Picarde avec un taux d’emprunt assez flatteur. Cela développe le tourisme en famille.

Selon vous, quel est l’avenir du tourisme dans votre secteur ?

Notre ambition avec mes collaborateurs de la Champagne Picarde est de faire de notre canton le poumon vert entre Reims et Laon. Même si certains usagers de l’autoroute des Anglais s’arrêtent une ou deux nuitées pour profiter du charme de nos campagnes avant de descendre dans le Sud ou les Alpes, les principaux utilisateurs des aménagements touristiques sont les locaux. D’ailleurs, l’avenir de notre bassin de vie est le tourisme local avec les Laonnois et les Rémois.

Voir la vidéo associée : L’abbaye de Vauclair regorge de mystères

Newsletters

Année 2025

Juin – Honneur aux papas

Mai – En Mai, fais ce qu’il te plait !

Avril – 5 ans déjà

Mars – C’est parti !

Février – La saison commence à se préparer

Janvier- Une rentrée reposante

Année 2024

Décembre – Bientôt Noël

Novembre – Célébrer avant l’hiver

Octobre – Voilà l’automne

Septembre – Ca y est, c’est la rentrée !

Août – Vacances bien entamées!

Juillet – elles sont là !

Juin – Eté, vacances nous voilà

Mai – C’est le temps des cathédrales !

Avril – La saison reprend !

Mars – Le mois de la découverte

Février – Le mois de la crêpe

Janvier – Prêt pour une nouvelle année !

Année 2023

Décembre – Pour profiter des fêtes

Septembre – Bonjour la rentrée !

Aout – Les grandes vacances sont là !

Juillet – Les grandes vacances sont là !

Juin – Bonne fête à tous les parents !

Avril – La saison est lancée !

Mars – La saison redémarre !

Fevrier – Le temps des amours !

Janvier – Allez… C’est la reprise !

Année 2022

Décembre – Préparer la saison 2023 et les fêtes !

Novembre – Pour profiter des fêtes !

Octobre – Week-end pour s’occuper !

Septembre – C’est la rentrée !

Aout – Pour occuper les vacances ! Deuxième !

Juillet – Pour occuper les vacances !

Juin – Programmez votre été

Mai – Et si on préparait l’été?

Avril – Le printemps s’installe

Mars – Idées de printemps.

Février – Actualités du début d’année.

Janvier – Nouvelle année